|

千葉県東葛飾郡関宿町、この由緒ある地名の町は先般、平成の市町村合併で隣接する野田市に吸収されてしまった。歴史を物語る地名がまた一つ消えていったのは、何とも寂しいことである。この関宿という町は東を利根川、西を江戸川が流れる「水の町」である。関宿の町から眺めると、江戸川や利根川の堤防が高く聳え、さながら町全体を取り囲むように見える。現在の千葉県の最北端に位置し、よく言えばのどかな田園地帯、悪く言えば周囲に取り残された「陸の孤島」である。この、一見鄙びた感すらある関宿という地をめぐって、かつて激しい戦いが繰り広げられていた。そこには関東の戦国史を陰で操るフィクサーともいうべき、ある一族の姿が見えてくる。その一族は簗田氏という。ここでは、関宿城をめぐる戦いと、簗田氏の動向、そして時代の荒波に翻弄された「古河公方」足利氏の足跡を追いかけてみたい。

【簗田氏と関宿城】

簗田氏の出身は下野国簗田郡簗田御厨という。あるいは、「与吾将軍系図」によれば、桓武平氏の流れを汲み、鎮守府将軍平維茂の子、良衡を祖とし、もともとは近江久田郡に居住、「前九年の役」で源義家に属し、その恩賞で下野南部の簗田御厨を与えられて土着した、ともされる。このあたりの系図には、簗田氏に限らず多分に潤色があるであろうからよくわからない。下野の在地土豪であった、とも云われる。ここでは出自を深く探ることは本論から逸れるのでひとまず置く。

|

|

現在の水海城周辺。度重なる洪水と耕地整理により遺構は跡形もなく消え、その場所すら判然としない。わずかに微高地となっている水海集落にその面影を重ねるのみである。

|

|

|

簗田持助が父であり「御家之鏡」であった満助のために建立した東昌寺。現在の東昌寺は寛文六年に移転してきたもの。山門は元禄二年、関宿藩主牧野備後守成貞室の寄進によるものだ。梵鐘には文明八年大檀那簗田河内守持助の銘がある。

|

簗田氏は代々、関東公方足利氏の奉公衆であったが、さして身分の高い存在ではなかった。その簗田氏に転機が訪れたのは、室町中期の簗田満助の代である。満助は長子ではなかったものの、母が那須氏出身と云われ、その血統のよさを買われて関東公方・足利満兼から簗田氏を嗣ぐことを許された。のみならず、満兼より「満」の一字を譲り受け、その息女を満兼の子、持氏に嫁がせたのである。このことによって簗田氏は公方奉公衆筆頭の地位を得て、一字偏諱と息女の輿入れによる縁戚化が慣例化したのである。満助はまさに簗田氏中興の祖ともいえ、後世子孫たちからは「御家之鏡」と尊崇されたのである。

しかしその満助は「永享の乱」で持氏に殉じて討ち死にした。持氏の偏諱を受けた満助の子、持助は、持氏の第四子・永寿王丸(持助の甥にあたる)を鎌倉から脱出させることに成功する。この永寿王丸こそ、のちに関東に果てしない動乱の種を蒔くことになる初代古河公方・足利成氏である。持助は東昌寺(茨城県五霞町)を建立し、父の菩提を弔った。五霞町(当時の五箇村)周辺は「下河辺荘」といわれ、利根川水系、渡良瀬川水系などが織り成す水運の要衝であったとともに、関東公方家の御料所が集中していた。このころには簗田氏はこの下河辺荘に移っていたのである。その本拠は下総猿島郡水海(茨城県猿島郡総和町)であった。

かの結城合戦の折、持氏の遺児を報じて挙兵せんとする結城氏朝に対し、水谷時氏らとともにこれを諌め、その身の振り方に悩んだ末に出家入道した簗田修理亮なる人物も、簗田氏の一族であっただろう。また、『鎌倉公方九代記』には、簗田六郎なる人物が、平田兵部少輔らとともに七十騎を率いて、上杉教朝の陣に夜襲を掛け、さんざんに斬りまくって鮮やかに結城城内に退き上げていった、というエピソードも伝わる。この簗田六郎なる人物が何者で、その後どうなったのかはわからない。おそらく、幕府軍十万との十ヶ月に渡る戦いの後、結城城の落城とともに果てたのであろう。このとき、結城城の南、大河が交錯する水郷地帯に下河辺一族が城砦を築いて立て籠もり、結城城を背後から支えつづけた。これが本編の舞台となる関宿城である。

簗田氏が関宿城に入城したのは長禄元(1457)年、ときに鎌倉から古河に移座した「古河公方」足利成氏と、室町幕府の後ろ盾を得た関東管領上杉一族が激しく対立した「享徳の大乱」の最中であった。こうして簗田氏と関宿城が結びついたのである。簗田氏は代々、古河公方家にその息女を嫁がせることにより、古河公方家と血縁を結び、奏者兼筆頭重臣となった。ここに「古河公方−古河城」ラインと「簗田氏−関宿城」ラインが結びつき、古河公方の権力構造の基礎が確立していったのである。

【中世関宿の河川と水運】

現在の関宿城は利根川と江戸川が分流する中洲のような細長い地に築かれており、その遺構の大半は明治以降の度重なる河川改修によって、スーパー堤防の下に消え、あるいは耕地整理によりその面影を失っていった。しかし、中世の関宿周辺の様相は現在とはかなり異なっていた。当時の利根川本流は現在の古利根川・中川筋であり、のちの江戸川筋には利根川とは別水系の渡良瀬川、その東には利根川とは水源の異なる常陸川が流れていた。この利根川と常陸川は江戸期のはじめに赤堀川開削によって接合され、利根川は旧常陸川の流れに乗って香取海、そして銚子から太平洋へと注ぐ、現在の利根川の原型が築かれた。これが「利根川東遷」である。従って、ごく基本的、かつ最も重要な要素である「河川と水運」この点からして現在の関宿とは異なっていることを認識しなくてはならない。しかも、周辺には大沼、山王沼、長井戸沼、釈迦沼、大山沼などの沼沢地が拡がっていたのである。

|

|

|

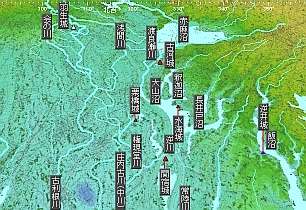

左は高度12000mから見た、中世の関宿周辺をシミュレーションしたもの。利根川・渡良瀬川・常陸川のそれぞれの水系は気ままに曲流し、無数の細流や湖沼によって結ばれていた。その姿はまさに「原始乱流」と呼ぶに相応しい。関宿城はこれらの水系の接合点に位置し、栗橋城とともに古河城の前衛の守りを兼ねていた。右は同地点、現在の関宿周辺。利根川は直線河道に改められ、渡良瀬川水系を併せてかつての常陸川筋に流れる。江戸時代に開削された江戸川は「新利根川」とも呼ばれ、江戸発展を支える幹線水路だった。

(画像をクリックすると拡大表示します)

|

のちに赤堀川や江戸川が開削されるまで、常陸川水系・渡良瀬川水系・利根川水系はそれぞれが別の河川であったとされる。また、権現堂川と常陸川水系をつなぐ「逆川」が中世に存在したかどうかには異説もある。しかし、天正四(1576)年九月二十三日付、北条氏照書状の「従佐倉関宿、自葛西栗橋、往復不可有相違候」の記述によって、佐倉〜関宿間、および葛西〜栗橋間に舟航があったことが記されており、また、近世初頭にはなるが、文禄元(1592)年に武蔵忍城から下総上代に転封となった松平家忠が、忍新郷より舟で下総小見川まで渡っており、その後も下総小見川より江戸に向けて、兵糧を送っていることが『松平家忠日記』に記されている。これにより、これらの水系はそれぞれに連絡が取られ、舟運があったことが知られている。とくに逆川については、その存在の有無は関宿城の戦略価値を決定的に左右しかねない。当時「逆川」という名称があったかどうか、後世に開削された逆川との関連などはここでは結論を出すことはできないが、仮に逆川という川が無かったとしても、周囲の沼沢地や旧河道、細流によって、これらの水系は関宿城周辺で繋がっていたことであろう。だからこそ、関宿は「一国に等しい」とまで云われたのではなかろうか。

|

| 関宿城博物館に展示される高瀬舟の1/3模型。千三百俵もの米を運ぶ輸送力があったという。中世にこれほどの大舟が存在したかどうかはわからないが、馬や荷駄に頼る陸上交通と比べればその輸送力とコストメリットの差は明らかである。(撮影許可済み) |

簗田氏はこの水運地帯を押さえる、「水の領主」だった。下野簗田郡も渡良瀬川に面した低湿地帯であり、そこで培われたノウハウが下河辺荘の入部、そしてさらに関宿城という「器」を手にしたことによって開花した、ともいえる。宝徳二(1450)年、足利成氏は簗田持助を通じて武蔵国住人の鈴木道胤なる人物に、蔵役を免除する御教書を発行している。関宿城入部以前に、すでにその水運ネットワークを通じた影響力は、遠く江戸湾にまで及んでいたのである。また、北条氏が擁立した公方・足利義氏も簗田氏の水利権は従前どおり認めており、容易に手出しはできなかった模様である。

それではこの水上交通における輸送力とはどれほどのものだったのだろうか。近世利根川で就航した高瀬舟のなかには、最大で千三百俵もの米を積載したという。乗組員は三〜六名ほどであったという。これは馬に換算すれば七百五十頭ほど、それに必要な随行員が何名なのかはわからないが、かなりの人員を要することは確かである。時代が違うので一概に比較はできないが、舟運の輸送力の大きさとその経済性が分かろうというものである。しかも、縦横無尽にめぐる川と湖沼のネットワークにより、大量の物資・兵員を隅々まで、より短時間で配置できるのである。陸路と違い、伏兵に奇襲される危険も少ない。水運を押さえることは軍事的にも経済的にも、必須条件であったといっていいだろう。

この中世関宿の地形をそのまま再現することはなかなか難しい。そもそも河川の流れも現在のように一定ではなく、常にその流路を変えていたわけである。とりあえず各種資料を参考に、当時の河川と沼沢地を再現してみた。

なお加えていえば、中世関宿城はその所在すらもはっきりと分かっていない。近世の関宿城跡からは中世関宿城に繋がる遺物も出土していないという。しかしそれでは話が続かないので、ここでは近世関宿城とほぼ同じ場所にあったものと仮定する。

|

|

|

|

現・江戸川と平行して残る逆川の名残と関宿城博物館の模擬天守。仮に逆川がなかったとしても、各水系は大小さまざまな枝流・湖沼によって結びついていたことであろう。

|

現在の関宿城本丸。関宿城の遺構の大半は河川改修により堤防の下に消えた。しかし、この近世関宿城跡からは、中世に遡る遺物は出土していないという。果たして中世関宿城は、何処にあったのであろうか。

|

【古河公方と北条氏】

小田原北条氏と古河公方のかかわりは、小田原北条五代の初代、早雲にまで遡る。早雲は小田原城に入城する前には伊豆で古河公方に敵対する堀越公方・足利茶々丸を滅ぼしており、また早雲の関東進出後は、扇谷上杉氏、山内上杉氏を通して二代古河公方・足利政氏と関わっている。

しかし、政氏は北条氏への対応や山内上杉氏の跡目相続を巡って、嫡男の高基と不和になり、高基は一時、正室の実家である宇都宮城に宇都宮成綱を頼った。このとき、政氏と高基の父子対立を受けて、簗田氏も政助と高助が対立している。政助は成助の次男であり、持助の弟である。いわば傍流にあたる人物であるが、簗田氏内部にも政変の影響が及んだらしく、政氏の奏者として活躍することになる。対して高助は終始、高基を支持し、のちに一時期高基は高助を頼って関宿城に移座し、古河城の政氏・政助と対峙している。この対立は高基が詫びを入れることで一時収束するが、上杉顕定の戦死に伴う山内上杉氏の跡目相続をめぐって再燃、政氏は小山氏を頼り、高基は関宿城に簗田高助を頼って関東の政局に影を落とした。高基は永正十三(1516)年十二月、古河城に強入部し、これにより大勢が固まった。やがて政氏を支える小山政長も高基派に転じ、政氏は太田氏を頼って岩付城に移り、出家して道長と号した。永正十五(1518)年、この古河公方父子の対立は政氏の有力な後ろ盾であった扇谷上杉朝良の死により、政氏が政治力を失い、武蔵久喜の甘棠院に隠居することで一応の決着を見た。のちに古河城を訪れた政氏を、高基は手厚くもてなしたという。

|

| 久喜甘棠院の足利政氏墓所。高基、義明のふたりの子と対立し、父子の政争の果てに出家してこの甘棠院に隠居した。甘棠院開山の貞巌昌永は政氏の弟とも、子とも云われる。 |

この争乱の合間を縫うように、南関東にはもう一つの勢力が台頭しつつあった。それが上総武田氏や里見氏などの房総諸氏の支持を得て勢力を伸ばしつつあった小弓公方・足利義明である。義明は政氏の次男であり、鎌倉鶴岡八幡宮の若宮別当を務めて「雪下殿」と呼ばれていたが、永正七(1510)年に還俗、奥州を放浪した後に、真里谷武田恕鑑の招きで上総・安房諸氏の頭領に担ぎ上げられた。義明ははじめ高基と結束して父・政氏を追い落とすことに成功したが、自身が力をつけたことでやがて関東公方の座を高基と争うことになる。永正・大永年間には義明はさかんに下総に侵攻、高基を支持する千葉一族の領地に攻め入り、関宿城、そしてその先の古河城をめざして勢力を北進させた。これに危機感を抱いた高基は、小田原北条氏二代の氏綱と接近、高基の嫡子・晴氏に氏綱の女(芳春院殿)を嫁がせることで北条氏を傘下に取り込もうとした。いやむしろ、北条氏が古河公方権力を利用しようとした、と見た方がいいだろう。地味な二代目という印象の氏綱であるが、外交面における政治感覚の鋭さは北条五代でも随一である。

|

| つねに関東戦乱の中心となった古河城も渡良瀬川改修工事で大半はその河川敷に消えてしまった。街中に点在する遺構と、堤防上の「古河城本丸跡」の標柱だけが、在りし日の古河城の姿を語っている。 |

しかし晴氏は、高基の死後、その意図を知ってか知らずか、簗田高助の女を正室に迎え入れてしまう。父・高基への反抗や北条氏の公方権力への介入を嫌う思惑もあったであろうが、おそらくこの婚姻劇の糸を陰で操っていたのは簗田高助であろう。なぜなら、北条の女を晴氏の正室に迎え入れることによって、一番損をするのが簗田氏だからである。前述の通り簗田氏は代々その息女を古河公方に嫁がせることでその権威を維持してきた。その正室の座を北条氏に奪われるということは、古河公方筆頭重臣の立場を失うことでもある。おそらく高助は言を尽くして晴氏を説得し、晴氏自身の反抗心や自尊心を焚き付けながら、この婚姻をまとめた筈である。

しかし天文七(1538)年十月、晴氏の名代として軍を率いる北条氏綱・氏康と、房総諸氏を従えた足利義明は下総国府台で対陣、小弓公方対古河公方の代理戦争は、義明自身の単騎突撃による討ち死にという、実にあっけない結末を迎えた。これにより小弓公方は滅亡し、関東公方としての古河公方・足利晴氏の立場は救われた。

同時に北条氏の発言力は高まり、天文八(1539)年、晴氏は氏綱の女を正室に迎え入れざるを得なくなってしまったのである。そしてこれこそが、北条氏の古河公方権力に対する最初の楔となった。

複雑な心境の晴氏に転機が訪れたのは、河越城における攻防戦である。天文十四(1545)年、北条綱成ら三千が立てこもる河越城は山内・扇谷両上杉の連合軍に包囲された。このとき、北条氏康は背後に今川義元を抱え、すぐに河越城を救援できない立場にいた。ここでさらに古河公方に寝返られたら絶体絶命である。北条氏康は妹婿でもある晴氏に軽率に動かぬよう説得を続けたが、上杉氏もさかんに晴氏に働きかけた。もとより北条に意に染まぬ婚姻を強要され、その後継者の指名まで口出しされている晴氏は、正室の実家とはいえ北条氏を憎んでいただろう。こうして晴氏は嫂たる氏康を敵に廻し、二万の軍を率いて河越城を包囲する上杉連合軍に加わった。氏康の焦り、困惑は想像に難くない。

しかしここでもあっけないほど意外な結末が待っていた。天分十五(1546)年四月二十日早暁、頃は良しと見込んだ氏康は十倍の敵軍に夜襲を敢行、混乱のなかで扇谷上杉朝定は戦死、山内上杉憲政もほうほうの体で上州平井城に落ち延びる有様であった。そして古河公方晴氏は、河越城将である北条綱成の手痛い攻撃を受け、これも四分五裂となって古河に逃げ帰ったのである。

この河越夜戦の勝利によって、北条氏の武蔵支配はほぼ固まった。しかし北条氏は古河公方を滅ぼすことはなかった。古河公方権力の利用価値を知っていたのである。氏康は晴氏に対し詰問、もの言えぬ晴氏は北条の圧力に屈して、天文二十一(1552)年、自身の隠遁と北条氏正室(芳春院殿)の子・梅千代王丸(義氏)を跡継とすることを、判物発給という極めて異例の形で約せられた。これによって、簗田高助息女の子である本来の嫡子、藤氏は廃嫡とされてしまった。当然簗田氏の不満も高まるが、やはり氏康は簗田氏を滅ぼすことなく、時に懐柔し、時に恫喝しながら、簗田氏と関宿城をその傘下に取り込もうと画策した。

| 晴氏の室、芳春院殿が晴氏の死を哀しんで詠んだという句が「小田原北条記」に見える。芳春院殿はその句のなかに、「南無阿弥陀仏」を一字ずつ詠み込んだ。政略結婚とはいえ、当人は夫を深く愛していたのであろう。夫の死を嘆き、仏に救いを求める姿は「北条の女」ではなく、ごく普通の、夫を愛するひとりの女性の姿そのものである。 |

|

なき跡を なげくばかりの なみだ川

ながれの末は ながき滝瀬

むつまじくむすぶ契りの むつごとも

むなしき空に むらさきの雲

あはれさの あとに残りて あぢなきや

あけぼの照す ありあけの月

みつしほに み法の船の み慣れざお

み陀の誓ひと 身はなりにけり

だれもみな たのみをかけよ た念なく

た力の心 ただ仏なる

ふたつなく ふ捨の誓願 ふしぎやな

ふかき願いぞ ふ退とはなる

|

しかし、晴氏も黙ってはいられない。とうとう不満が暴発した晴氏・藤氏父子は天文二十三(1554)年十月、古河城で挙兵したが、ある程度これを予期していた北条氏によってたちまち鎮圧され、晴氏は囚われの身となった。この戦闘の模様は詳らかではないが、古河城における叛乱に対して、北条氏がすぐさまそれを鎮圧できるだけの勢力、軍事力をすでに古河周囲に持っていたことは注目される。このときも晴氏は一命を助けられたが、相模波多野に幽閉同然の身となってしまった。のちに晴氏は古河城に戻されるもののふたたび幽閉の身となり、永禄三(1560)年五月二十七日、失意のうちに死去した。五十二歳だった。

この頃、氏康の甥にあたる義氏は小田原で元服し、鎌倉葛西ヶ谷に移座して「葛西様」と呼ばれていたが、北関東への進出を目論む北条氏は周辺の情勢を見て、永禄元(1558)年八月、義氏を関宿城に入れ、簗田氏を古河城に置くこととした。要するに古河公方と簗田氏の「居城取替え」である。ここに北条氏の古河公方権力、わけても簗田氏勢力の解体への一歩が踏み出された。簗田氏にとっては不本意な関宿城明け渡しであったが、北条氏康は義氏を通じて、簗田晴助に対して関宿城明け渡しを賞賛する書状を発行し懐柔している。しかもこれにより、古河公方の座は氏康の甥にあたる義氏が嗣ぐこととなり、簗田高助は内心忸怩たるものを抱えたまま、義氏の側近として北条体制の一部に組み込まれつつあった。北条氏としても、古河公方権力と関東北部の水運を掌握するためには筆頭重臣たる簗田氏と、その配下にある「古河衆」をなんとしても組み入れねばならない。その上で、「簗田・関宿」のセットを解体することで、その政治・軍事的な力を削ごうとしたのである。氏康は関宿城の価値をまさしく一国に等しいとまで評価していた。

|

|

| 古河上空9000mから見た関宿城周辺。古河城、栗橋城、関宿城は三位一体の城郭だった。古河公方権力と関東水運の大動脈を手に入れるためには、北条はなんとしてもこの関宿を手中に収める必要があったのだ。 |

関宿城下、宗英寺の足利晴氏墓所。北条の女を妻に迎え入れながらも、北条に利用され、北条との政争に明け暮れた人生だった。我が子、義氏とも対立し、幽閉同然で失意のうちに逝去した。事実上、独立した勢力としての古河公方の歴史は、晴氏で終わったといっていい。 |

【謙信越山と関宿城】

こうした北条氏の古河公方権力への介入に対し、思わぬ大敵が襲来した。越後の上杉謙信である。いや、思わぬ、という言葉はあたっていないかもしれない。ある程度予期できた事態ともいえるだろう。しかし、こののち謙信が毎年のように関東に討ち入りするようになる、とまでは想像できなかったのではないか。それはともかく、謙信は上杉憲政や安房の里見氏、常陸の佐竹氏の要請により三国峠を越え、関東に来襲した。永禄三(1560)年のことである。古河公方および関宿城も当然、その嵐に巻き込まれることとなった。

謙信は簗田高助にも帰順を求め、その交渉の一環として高助の外孫にあたる藤氏を古河公方に推戴すべきことを約する。謙信としては越山にあたり、越後に下向していた前関白の近衛前久に関東公方の座につかせ、自らは関東管領としてその下につくべきことを約していたが、関宿城、ならびに簗田氏を中核とする「古河衆」を穏便に帰順させることを優先させた。ここでも簗田氏は関宿城と古河公方カードを以ってその政治力を発揮しているのである。この謙信の越山により、関宿城にいた足利義氏は身の危険を感じて高城氏の小金城、さらに本佐倉城、佐貫城へと移座し、永禄の半ばには鎌倉に移っていた模様である。

この後謙信は十万とも云われる関東勢を率いて小田原城を攻撃するも、堅城小田原は落ちず、謙信は軍を退いて鎌倉鶴岡八幡宮に入り、そこで関東管領就任式を執り行った。謙信は越後への帰還にあたり、足利藤氏、近衛前久、上杉憲政らを古河城に留め置き、関宿城は従前どおり簗田氏のものとなった。しかし謙信はこの小田原城攻めにおいて関東諸将の支持を広く得ることが出来ず、この後度々越山して北条氏および北条と同盟する武田氏らと戦うが、関東諸将の度重なる「離反と帰順」の繰り返しに悩まされることとなる。一方、関東中原の要衝たる関宿城、古河城を奪回するため、北条氏は永禄五(1562)年に古河城を攻め、足利藤氏は捕えられて伊豆に幽閉、のちに殺害された。上杉憲政らは古河城を脱出し、厩橋城に逃れた。ここに古河城と関宿城を挟んで、緊張は一気に高まった。

関八州古戦録には「総州関宿同士討之事」という項目がある。結城晴朝が公方義氏警護のため、関宿城に登城していたところ、越軍の侵攻が伝えられ、呼応した佐竹軍が結城城を攻めようとしている、との情報が入った。晴朝は慌てて関宿城から撤退し結城城に向かったが、このとき古河城にいた簗田政信はこれを結城の心変わりと取り違えてしまい、手勢五百を引き連れて待ち伏せし、わけのわからぬまま乱戦となり、簗田の兵百あまりが討ち取られたという。のちにこれは行き違いであることが判明し、公方義氏を通じて侘びが入ったという。

この簗田政信なる人物が何者なのか、こうした合戦が本当にあったのかどうかは分からない。ただ、ある意味、敵味方がコロコロ変わる当時の関東諸将の動静の複雑さを反映した挿話といえるかもしれない。

【第一次関宿合戦】

この第一回目の「関宿合戦」までの間にも、武蔵松山城の争奪戦や「第二次国府台合戦」など、関東中原をめぐる戦いは進行していたが、概ね北条氏優勢に推移していた。いよいよ北条氏が古河公方権力の解体と関宿城の奪取を賭けて、直接関宿城攻撃に乗り出してきたのがこの「第一次関宿合戦」である。この頃には氏康は武蔵ほぼ全土、下総の大半を掌握し、戦線は常陸・上野・下野に向かっていた。とくに常陸・下野に至るにはなんとしても関東中原の水運だけは確保しなければならない。もはや懐柔の段階ではなくなった。北条はいよいよ関宿城の攻略に本腰を入れる。永禄八(1565)年のことである。

北条氏康は、前年太田氏資が父・資正に叛いて北条に内通することで奪取した岩付城と江戸城を拠点に関宿城を攻めた。案内者は簗田氏と同じ公方の奉公衆であった豊前左京亮である。合戦の詳細は明らかではないが、簗田晴助が佐竹義重に宛てた永禄八(1565)年三月七日付書状からその様相が読み取れる。先鋒は岩付城主の太田氏資、しかし、簗田氏は伏兵によりこれを撃退した。つづいて氏康自らが鑓を取り内宿に放火したが、関宿城の陥落には至らなかった。そうしているうちに越後勢の来襲が伝えられた。氏康はひとまず戦線を撤収し、関宿城は危難を免れた。これが「第一次関宿合戦」である。

| 岩付城はかつて荒川本流であった元荒川に面した自然堤防上に築かれた平城である。もともとは太田道灌が古河公方・足利成氏に対峙する前線の城として築いたものであった。太田氏資は父・三楽斎資正を詭計を以って追い、追われた三楽斎は流転の果てに佐竹氏の客将となった。武蔵中原を睨む岩付城は、北条の配下で関宿城への最前線基地となった。 |

|

|

こののち、上杉謙信は臼井城の攻撃に失敗、永禄九(1566)年に足利藤氏が没したこともあり、簗田氏と北条氏は永禄十(1567)年から和睦の交渉に入った。このとき簗田晴助は、相馬氏の守谷領を呉れるなら和睦してもよい、と条件をつけており、義氏も北条もこれを認めている。もとより、自らの腹の痛むわけでもない北条氏にとっては、相馬領のひとつやふたつ、どうでもよかったに違いない。小田原城包囲や臼井城攻めに謙信配下で参戦し、北条に敵対したとはいえ、守谷領と守谷城の明渡しを迫られた相馬氏にとっては飛んだとばっちりではあるが、相馬治胤も彼なりの計算があったのだろう、公方足利義氏の動座を条件に、守谷城の明渡しに同意している。それにしても簗田氏、やるもんである。氏康としても簗田氏の意外なほどの強欲ぶりには閉口したであろうが、氏康は粘りと自重を以って、簗田氏の懐柔に努めているのである。ちなみに守谷城は一時期北条氏に接収され、芳春院周興らが入城、義氏を迎えるべく大改修が行われたが、義氏が直接古河に移座したこと、「第二次」関宿合戦により、自然に占領は解消されて相馬氏の居城に戻っている。相馬氏は公方義氏の奉公衆として北条の軍団組織に組み入れられることでその身の保障を得た。

【第二次関宿合戦】

永禄十一(1568)年、北条の軍事提督たる滝山城主・北条氏照が野田氏の下総栗橋城を接収、ここを拠点に再び関宿城の攻撃が始まった。「第一次」の和議交渉が決裂したのであろう。栗橋城は関宿城と古河城の中間に位置し、両城を繋ぐ拠点である。野田氏は簗田氏と並ぶ関東公方の奉公衆であったが、度重なる北条の軍事圧力に抗いきれなかったのであろう。以後、この栗橋城が関宿城攻撃の拠点となる。氏照は関宿城周囲に山王山、不動山の砦を築き、関宿城を追い詰めんとしていた。しかしこの時、北条氏をめぐる政治情勢が大きく変化していた。天文二十三(1554)年以来続いた「甲相駿三国同盟」が、武田信玄の駿河侵攻によって破られたのである。三国の軍事バランスの上に成り立つ同盟が崩れ、今川氏が事実上国主の地位から陥落したことで、北条氏は武田氏とも敵対し、孤立しかねない状況が生まれていた。そこで氏康は外交政策を方針転換、上杉謙信との同盟の道を選んだ。謙信との同盟は紆余曲折の末、永禄十二(1569)年閏五月から六月にかけて誓紙が交わされ、元亀元(1570)年に氏康の七男・氏秀(異説あり)が「証人」として謙信の元に届けられることで成立をみた。この「証人」がのちの上杉三郎景虎である。従って関宿城をめぐる戦線も自然に解消され、北条氏照は軍を退いた。謙信としても、擁立するはずであった藤氏が死去している以上、義氏を古河公方に推戴することに異を唱える理由もなかった。このとき、関宿城攻撃の隊長であった北条氏照は関宿城の北1kmの山王山に砦を構えていたが、相越和睦によってこの砦を破却している。

しかし簗田晴助はこの状況により孤立、おそらく、北条、上杉双方から帰順の説得工作が進められたであろうが、晴助の選択は藤氏の弟・藤政の擁立と、武田信玄との同盟という「第三の道」であった。信玄はこの藤政を推戴することを名目に上州奥深く侵攻し、厩橋城の利根川対岸に石倉砦を築いて対峙するなど、利根川上流域では軍事緊張が一気に高まった。

しかし、元亀二(1571)年、氏康の逝去によって再び事態は動いた。氏康は遺言として、後継者の氏政に相越同盟の破棄と相甲同盟の復活を指図し、氏政はその遺言に従い、武田信玄と和睦した。もとより信玄にとって、古河公方が誰であろうとさしたる問題ではない。武田と同盟したはずの簗田氏は、これによって武田とも敵対することとなってしまった。

|

|

| 山王山砦は現在の東昌寺の地がそれであるという。山門脇には城郭遺構と見られる土塁や堀が残る。栗橋城、山王山を押さえられた関宿城はまさに追い詰められ、落城寸前の危機にあった。この危機を救ったのは「相越同盟」の成立だった。永禄十二(1569)年五月七日、北条氏照は柿崎和泉守景家宛の書状で、山王山砦の破却と「山王山人衆」を引き退かせることを了承したと報じ、翌閏五月七日には破却が行われた旨を上杉謙信に書き送っている。不動山砦の場所は残念ながらわからなかった。 |

【第三次関宿合戦】

いよいよ関宿城をめぐる情勢は風雲急を告げた。天正元(1573)年に北条氏照が関宿城を夜襲するが失敗、天正二(1574)年には北条氏照が再度出兵し、関宿城を攻撃しつつあったた。第三次関宿合戦である。足利藤政は正月十六日、太田美濃守資正に託して佐竹義重・上杉謙信らに救援を求めた。「はたまた関宿、水海、日におって手詰り、是非なき次第に候」、もはや関宿城は危機に瀕していた。水海城も攻撃を受けていたらしい。三月二十七日、上杉謙信はこの救援要請に応え、武蔵羽生まで出陣した。しかし謙信は、背後にあたる太田金山城の由良氏の離反や利根川渡河点の増水などで積極的な後詰ができず、同盟軍の佐竹氏が「古河表」で「麦上調儀」を行うなど、小競り合いが続いた模様である。そうした中、簗田持助は八月、関宿城内で横田孫七郎ら「かせ者」(内通者)を成敗している。

十月から十一月に入り、北条氏政は氏邦・氏規ら一族一万六千騎を率いて関宿城攻略に向かった。さらに、江戸城代の遠山直次や臼井城の原胤成、小金城の高城氏、結城城の結城晴朝、守谷城の相馬治胤などが続々と加わり、寄せ手は三万余騎に膨らんだという。この事態に上杉謙信は十月、春日山城を進発、佐竹義重や宇都宮広綱にも出陣を求めた。謙信は北条の後詰を断つべく武蔵領内の忍城、騎西城、菖蒲城などの城下を焼き討ちし、十一月二十三日には下野藤岡の沼尻まで迫った。しかしここで思わぬ足並みの乱れが生じた。佐竹義重が家臣の忠告により、謙信との同陣を拒んだのである。謙信はかつて、佐竹氏や反北条諸将の反対を押し切って相越和睦を締結した「前科」がある。これを警戒してのことであろうか。謙信もこれには辟易したらしく、佐竹義重の家臣、山崎専柳斎秀仙と荻原主膳亮に宛て、「その内に関宿落居、労して功なき事に候」と嘆き、「昨晩、関宿より忍び候て越し候飛脚、才覚の如くは、二、三日の内に滅亡の由に候、敵も後詰これなき内と心得候か」として関宿城の緊迫を伝え、「一点毛頭も表裏悪事、心にも無き処、色々の佐竹家中衆は、謙信の心を疑い候事、誠々天魔の執行か」として佐竹家臣への不快感を表明している。

北条氏政は閏十一月三日には相馬治胤に対し、「幸嶋(猿島)口」に越軍現るの報を受けてその防衛を命じている。この猿島とは飯沼沿岸、逆井城附近であろう。こうして越軍の足並みが揃わぬまま、北条軍は関宿城総攻撃へ向けての大包囲作戦を進めつつあった。

閏十一月中旬、総攻撃が開始された。『関八州古戦録』によれば、先陣は北条氏照、第二陣は松田左馬介、搦手は結城衆、千葉衆が受け持ったという。関宿城中には佐竹氏より加勢の根本太郎忠治、木造清左衛門、同伝吉、近見新六郎などの一騎当千の武者たちが奮戦、一進一退の接戦が繰り広げられた。北条氏照の家来衆、津野戸半左衛門と清水藤五郎は城兵につけ入り、塀を攀じ登って「我等が一番乗りぞ」とわめいた。氏照は「津野戸討たすな、続けよ者共」と采配を振るって下知、四、五百騎が門に取り付き押しまくったが、城内から盛んに矢玉が飛んで、寄せ手は被害続出、日没もあって一旦兵を退いた。搦手では、結城の武者、簗田民部少輔、羽石右京亮、槇島主水佐らが奮戦、遠山左衛門佐、同丹波守、河村兵部少輔、千葉次郎胤宗らは塀下まで舟で漕ぎ寄せ、攻め入った。千葉次郎胤宗は一番乗りをして塀を越えようとしたところ、城内より鉄砲に撃たれて塀からどうと堕ち、菊間図書助にその首級を挙げられたという。

しかし、城中の兵糧、弾薬ともに乏しく、簗田晴助、持助は佐竹氏を仲介に閏十一月十九日、遂に関宿城を開城し、水海城へと退去した。簗田氏の関宿支配は終わり、以降は北条直轄の軍事拠点となったのである。この結果に歯噛みした上杉謙信は自ら羽生城を破却し、越後へと去っていった。謙信がふたたび三国峠を越えることは無かった。

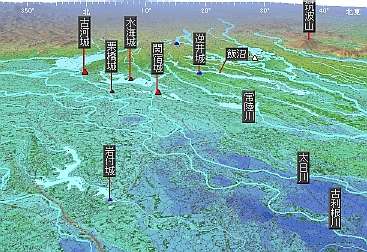

| 第三次の模様を飯沼上空4000mから見る。関宿城を追い詰める北条に対し、上杉・佐竹軍は統一された軍事行動もとれず、ちぐはぐな行動に終始した。北条軍は「幸嶋口」まで出兵し、上杉軍の援軍に備えている。その場所は飯沼近辺、逆井城附近であろう。 |

羽生は越軍の武蔵における最後の拠点となった場所である。河川勾配がゆるくなった利根川は幾筋にも分かれ、デルタ地形を作り出した。羽生城はそのデルタ地帯の微高地にあり、関宿城を積極的に支援し得る場所にあったのだが。 |

|

|

【その後の関宿城】

その後の関宿城は北条の軍事拠点として城代が置かれ、戦線は下野方面に移り、氏照は栗橋城を経て、さらに小山氏を降ろして祗園城を接収、ここを北関東攻めの一大拠点として整備した。戦乱で荒廃した周辺の村々の百姓に還住を促し、芳春院周興を通じて制札を掲げた。また、芳春院周興らを通じて義氏の御料所を書き上げ、一部を論功行賞として相馬氏らに与えた。こうして古河公方領は北条の支配下に組み込まれていった。

天正十(1582)年、古河公方・足利義氏は逝去した。義氏には男児が無く、これによって古河公方家は事実上断絶した。北条も敢えて後継者を立てなかった。もはや北条の支配体制は、「古河公方」という名目上の権威を必要としない段階まで進んでいたのであろう。義氏は北条氏によってこの世に生まれ、北条氏の力で公方に推戴されながらも、結局はその存在を利用されるだけの人生であった。

しかし天正十八(1590)年、「小田原の役」で北条氏は滅亡した。関宿城をめぐってはどのような戦いがあったのか、あるいは無血開城したのか、そのあたりはわからない。しかし関宿城は関東水運の要として、また江戸を守る外郭として重要視され、江戸城に入城した徳川家康はここに異父弟の松平康元をはじめとして、譜代の重臣クラスを任じている。

水海城へ退去した簗田氏はその後どうなったであろうか。

水海城に退去した関宿系簗田氏は歴史の表舞台から去り、替わって傍流の水海系簗田氏が北条氏の配下で活躍した。しかし、水海簗田氏は「小田原の役」で北条と運命を供にし、ふたたび関宿系の簗田氏が惣領として表舞台に現れた。元和元(1615)年五月、簗田貞助(助利)は「大坂夏の陣」に子の助吉とともに出陣し、父子ともに討ち死にしてしまった。その際、簗田氏の別邸という磯部館には岩瀬豊前なる者が留守居としておかれ、簗田氏の守本尊とされる阿弥陀三尊像を託された。磯部館の址は「土手のうち」と呼ばれ、現在も岩瀬氏が居住し、阿弥陀三尊像と「簗田様」の歴史を語り続けている。のち、簗田氏はその息女に婿を迎えることにより家名は存続され、現在はその直系子孫は山梨県で暮らしているという。簗田氏が代々家宝として受け継いできた「簗田家文書」は、簗田氏と古河公方、そして北条とのかかわりを伝える貴重な一級史料の宝庫である。この簗田氏の子孫は、ある日新装なった千葉県立関宿城博物館を訪ね、この貴重な資料の編纂を託した。岩瀬家の翁も、簗田氏の子孫らしき人々が磯部館を訪れたエピソードを語ってくれた。四百年を経過して、その祖先の血と汗が染み付いた大地を踏みしめてみたいと思ったのであろうか。貴重な「簗田家文書」は、冊子にまとめられ、千葉県立関宿城博物館で入手できる。

義氏の死によって断絶した古河公方家には、近世へ向けての新たな展開が待っていた。

義氏の息女、氏姫は秀吉の命により古河城を退去し、かつて古河公方の祖となった足利成氏が御所とした鴻巣御所に入った。やがて、秀吉により、小弓公方・足利義明の孫にあたる国朝との婚姻を命じられた。ここに、近世も高家として続いていく喜連川家が生まれ、古河公方と小弓公方の血は約百年ぶりに合一することとなった。これには国朝の姉にあたる嶋子が秀吉の側室となったことが大きく貢献している。名門足利の血を絶やすまいとした女の意地である。その蔭で嶋子は幾度、人知れず涙に濡れたことであろうか。しかし、国朝は子を為さないまま世を去り、氏姫はふたたび秀吉の命で国朝の弟、頼淳と再婚、一子義親を設けた。この義親が喜連川氏の祖となったのである。戦乱と政略に振り回された氏姫もまた、北条も豊臣も滅び去った元和六(1620)年五月、父祖伝来の悲喜こもごもが籠った鴻巣御所でその数奇な生涯を閉じた。古河の鴻巣御所脇の徳源院跡には、義氏、氏姫、義親の墓所がひっそりと寄り添うように佇んでいる。

近世に至り、関宿城周辺は大規模な河川改修工事「利根川東遷」が行われその景観を大きく変えたが、関宿城と関宿宿の重要性は変わらず、江戸幕府の老中クラスが常に城主に任じられ、関宿城は「出世城」と呼ばれた。安政五年に出版された赤松宗円の「利根川図志」には、川湊として殷賑を極める関宿の姿が描かれている。しかし、近代に至り、やがて河川交通は鉄道や自動車に取って代わられ、利根川や江戸川も改修によって交通機関としての姿を失っていった。争奪の的となった関宿城も度重なる河川改修によって、大半がスーパー堤防の下に消えた。「新利根川」と云われた江戸川の分岐点、関宿閘門を越えて就航する船はもはや一隻もないという。今、関宿町は野田市に吸収され、その由緒ある地名も消えつつある。かつての宿場町はちいさな集落となり、周囲の湿地は美田となって、あるいは牛舎となって、ひたすら広い空の下を、川風が強く吹き抜けている。かつて「一国に等しい」とされた要衝である姿も、川湊として殷賑を極めた姿も、そこにはもう、ない。

|

|

| 現在の関宿の町を江戸川の堤防から見る。高く聳える堤防の上に関宿城博物館の天守風建築物が目立つほかは高い建物もなく、広大な農地に集落が転々と浮かんでいる。近世には「出世城」とも云われた関宿城の大半はこのスーパー堤防の下に消えてしまった。広大な空と、遠く聳える筑波の山塊、そして吹き抜ける川風だけが、かつてのまま、なのかも知れない。 |

|